「歯周病の進行をストップして、

健やかな歯ぐきを維持したい」という方へ。

当院の歯周病治療では、初期の歯肉炎から重度の歯周炎まで、口腔内全体の状態を総合的にサポートしています。

患者さま一人ひとりのライフスタイルや重症度に合わせた治療プランで、健康的な歯ぐきを守り続けるためのパートナーとなります。

歯周病治療とは

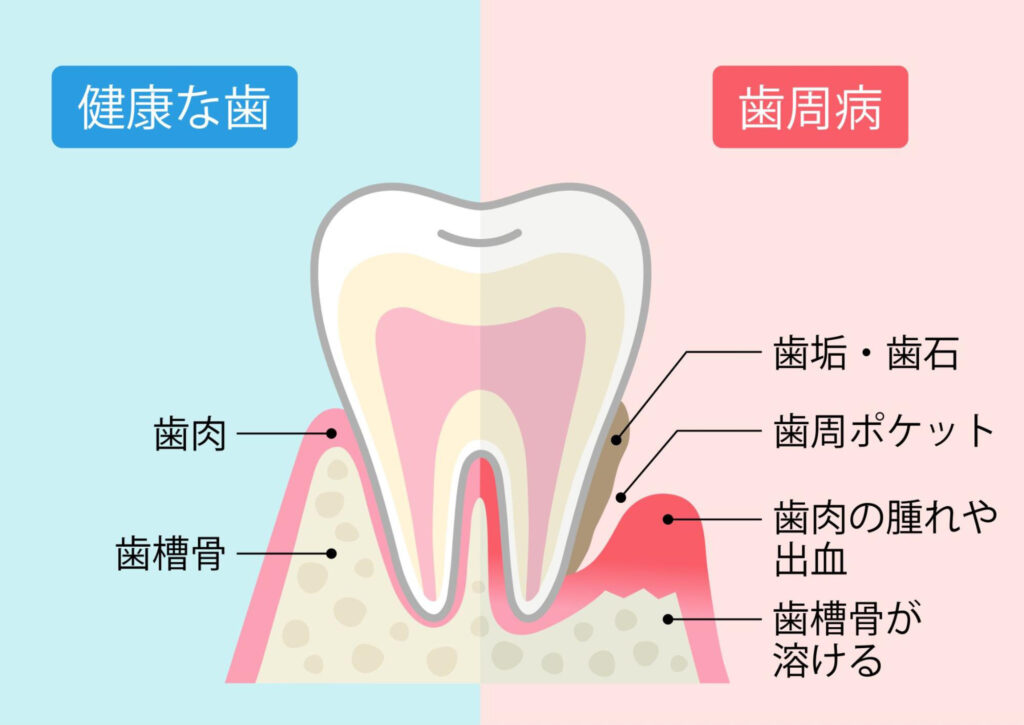

歯周病は、歯肉の炎症が進行することで歯槽骨(歯の根を支える顎の骨)が徐々に吸収され、最終的に歯を支えられなくなる感染性疾患です。

口腔内だけでなく全身の健康にも影響を及ぼす「生活習慣病」として位置づけられており、糖尿病や心血管疾患との関連も指摘されています。

歯周病をそのまま放置しておくと、最終的に歯の喪失や咀嚼機能障害を招くほか、全身疾患リスクの増大にもつながります。

歯周病治療では、プラークコントロール指導を基本として、外科的処置や継続的なメンテナンスを組み合わせ、歯周組織の健康回復と再発防止を目指していきます。

歯周病の簡単セルフチェック

日常生活で以下のような症状が見られた場合、歯周病が進行しているサインかもしれません。

- 歯を磨くと血が出ることがある

- 口臭が気になる、または指摘されることが増えた

- 歯ぐきが痩せてきたように見える

- 歯が長くなったように見える

- 歯ぐきが赤く腫れている

- 歯ぐきがブヨブヨしている

- 指で触ると少しぐらつく歯がある

このような状態に該当する方は、早期での歯周病検査と治療が推奨されますので、お早めに当院までご相談ください。

歯周病になる主な原因

歯周病は、歯周ポケット内でプラーク(歯垢)中の歯周病原菌が増殖し、歯ぐきに炎症を引き起こすことで発症します。

歯磨きの磨き残しに加えて、喫煙やストレス、加齢による免疫低下など、いくつかのリスク要因が重なるほど進行しやすいと言われています。

【代表的なリスク要因】

- プラーク・歯石の蓄積(歯周ポケットの形成・深化)

- 喫煙(ニコチンによる血行不良・免疫低下)

- 糖尿病(高血糖による白血球機能の低下)

- ストレス(コルチゾール増加による免疫抑制)

- 歯ぎしり・食いしばり(咬合力の偏りで歯周組織への負担増)

- 加齢による免疫力低下

- 遺伝的素因(歯周炎家族歴など)

これらのリスクを把握し、定期的に歯石除去(スケーリング)や歯根のクリーニング(ルートプレーニング)を受けることが、歯周病予防の重要ポイントです。

さらに、生活習慣の改善も歯周病の悪化を食い止め、重症化を防ぐために大事なことです。

歯周病の進行ステージと自覚症状

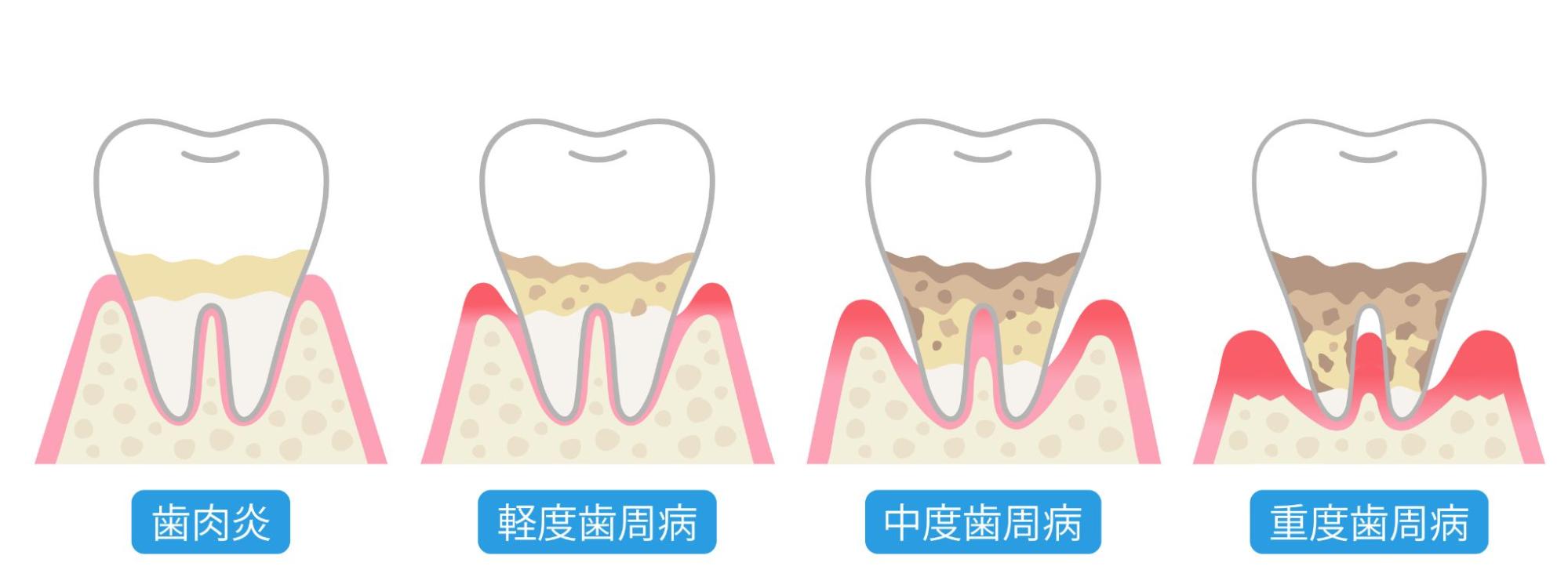

歯肉炎(第Ⅰ期)

歯肉炎(第Ⅰ期)は、歯肉のみに炎症が限局しており、歯槽骨の破壊はまだ起こっていない状態を指します。

歯周ポケット(歯と歯肉のすき間)は2〜3mm程度と、この段階ではまだ浅いです。

主な自覚症状

- 歯磨きのときの歯ぐきの出血

- 歯ぐきの軽度な腫れや赤み

推奨される治療・予防

- プラークコントロール指導

- スケーリング(歯石除去)

- 3~6ヵ月ごとの定期検診

軽度歯周炎(第Ⅱ期)

軽度歯周炎(第Ⅱ期)は、歯周ポケットが約4mmに深くなり、歯槽骨の吸収が始まる段階です。

この段階では、歯肉との付着が部分的に破壊され、骨の喪失が15%未満に留まります。

主な自覚症状

- 歯磨きときの出血頻度の増加

- 口臭の自覚

- 歯ぐきのむずがゆさ、軽い痛み

推奨される治療・予防

- ルートプレーニング(歯根面清掃)

- 継続的なブラッシング指導

- 必要に応じた局所抗菌薬剤の投与など

中等度歯周炎(第Ⅲ期)

中等度歯周炎(第Ⅲ期)は、歯周ポケットが5〜7mmに達し、歯槽骨の破壊が15〜33%進行した状態です。

歯肉の退縮により歯根の露出が目立ち、歯の支持力が低下します。

主な自覚症状

- 強い口臭

- 歯ぐきからの膿汁(うみ)

- 歯がグラつく(動揺感)

推奨される治療・予防

- 歯周外科治療(フラップ手術)

- 再生療法(GTR法/エムドゲイン®)

- クリーニングとポケット測定(3ヶ月ごとを推奨)

重度歯周炎(第Ⅳ期)

重度歯周炎(第Ⅳ期)は、歯周ポケットが7mm以上、歯槽骨の吸収が33%以上に至った最重症段階です。

歯の動揺度が大きく、咀嚼機能が著しく低下します。

主な自覚症状

- 自然時の出血・膿の排出

- 食事中の激しい動揺感、咬合困難

- 強い口臭と口内不快感

推奨される治療・予防

- 高度な歯周外科治療

- 口腔機能回復治療

- サポーティブペリオドンタルセラピー(SPT)

歯周病治療の種類

歯周病の進行度や患者さまの全身状態に応じて、基本治療から外科的処置、薬物療法、抜歯までさまざまなアプローチがあります。

歯周基本治療(歯石除去、ブラッシング指導)

初期段階の歯肉炎が疑われる場合、患部の炎症を鎮め、再発を防ぐ目的で歯周基本治療を行います。

超音波スケーラーや手用スケーラーを使い、歯肉縁上・縁下の歯石やプラークを丁寧に除去します。

また、ご自宅での正しいブラッシング法や歯間清掃具の使い方を、専門医が丁寧にご説明します。

歯周外科治療(フラップ手術、再生療法など)

中等度〜重度の歯周病では、歯周基本治療だけでは歯周ポケットの深部に残存する病的プラークや歯石、汚染された結合組織の完全除去が困難になります。

そのため、外科的アプローチによって歯肉を一時的に剥離し、視野を確保したうえで精度の高い除染を行う必要があります。

フラップ手術(歯肉剥離掻爬術)

歯肉を歯槽骨ごと剥離する粘膜骨膜フラップを形成し、ポケット底部や根面に付着したプラーク・歯石、病的肉芽組織を専用器具で徹底的に除去します。

術後はフラップを原位へ戻し、縫合することでポケット深度を浅くし、歯肉が骨に密着する環境を再構築します。

再生療法

失われた歯周組織の回復には、以下の再生療法を用います。

- GTR法(Guided Tissue Regeneration): 生体適合性の遮断膜を用い、歯根膜由来細胞の選択的侵入を促して歯槽骨やセメント質の再生スペースを確保

- EMD(エムドゲイン®): 幼若ブタ由来のエナメルマトリックスタンパク質を歯根面に塗布し、セメント質・歯根膜・歯槽骨の再生を誘導

- FGF-2製剤(リグロス®): 塩基性線維芽細胞増殖因子を骨欠損部に適用し、血管新生と細胞増殖を促進して歯周組織再構築環境を整備

これらの再生療法は、垂直性骨欠損や歯周ポケットが深い場合に適しています。

補助的薬物療法

補助的薬物療法は、基本治療や外科治療の効果を高めるために併用し、炎症の早期沈静化と再発防止をサポートします。

抗生物質の内服やポケット内への局所注入、抗菌性の洗口薬・塗布薬で、歯周病原菌を殺菌・増殖を抑制します。

抜歯

歯周組織の破壊が広範囲に及び、歯を保存できない場合、最終手段として抜歯を検討します。

抜歯による周囲の健康な歯や組織への影響を抑えるため、適切なタイミングで実施し、抜歯後はインプラント・ブリッジ・入れ歯などで咀嚼機能の回復を促します。

歯周病検査

歯周病の進行状況を正確に診断し、適切な治療計画をご案内するために、複数の検査を組み合わせて実施します。

| 検査名 | 内容 |

|---|---|

| プロービング(PD測定) | プローブ(専用器具)で歯周ポケットの深さを測定し、深度から歯周病の進行度を把握します。 |

| レントゲン検査 | 歯槽骨を含む顎骨全体を撮影し、骨吸収の有無・程度を確認します。 |

| 動揺度検査 | 指または器具で歯を軽く揺らし、揺れの程度を評価します。 |

| BOP(Bleeding on Probing) | プローブを挿入した際の出血有無を記録し、炎症の活性度を把握します。 |

| プラークスコア | 染め出し液でプラークを可視化し、付着量を数値化することで、毎日のプラークコントロール状況を確認します。 |

| 口腔内写真 | マクロ撮影により口腔内全体や問題部位を記録し、経過観察や患者さまの説明資料として利用します。 |

検査は初診時だけでなく、治療中・治療後の経過観察にも重要です。そのため、定期的な再検査が推奨されます。

歯周病予防で大切なセルフケア

歯周病を予防し、健やかな口腔環境を長く保つには、歯科医院での専門的ケアに加え、毎日のセルフケアが欠かせません。

毎日のプラークコントロール

毎日のブラッシングでプラークをしっかり取り除くことが基本です。

歯ブラシの毛先を歯と歯肉の境目に45度の角度で当て、小刻みに動かしながら丁寧に磨きましょう。加えて、デンタルフロスや歯間ブラシを併用すると、歯と歯のすき間に残りやすいプラークも逃さず除去できます。

生活習慣の改善

まずは禁煙を心がけて、ニコチンによる血行不良や免疫力低下を防ぎましょう。

食事には、ビタミンCや抗酸化物質を豊富に含んだ野菜・果物をバランスよく取り入れ、歯肉の健康をサポートしましょう。

さらに、十分な睡眠と適度な運動でストレスをコントロールし、全身の免疫力を高めることが炎症抑制に役立ちます。

全身疾患との連携管理

糖尿病や高血圧などの全身疾患をお持ちの方は、歯周病リスクが高まる傾向にあります。

そのため、医科と歯科の両面で健康管理を行うことが重要です。

定期的な健康診断を受け、血糖値や血圧をコントロールすると同時に、歯科受診時には検査結果を共有してもらいましょう。

お口の中と全身の状態を連携して管理することが、歯周病の発症や重症化を効果的に防止するポイントです。

歯周病治療の料金について

当院の歯周病治療に関する費用は「料金案内ページ」でご確認ください。

また、費用に関してご不明な点があれば、初回のカウンセリングの際に担当医までお気軽にご相談ください。

よくある質問(FAQ)

Q.歯周病治療は痛いですか?

A初期段階の治療における痛みはほとんどありませんが、中度以上の治療で居所麻酔を使用した外科処置を行う場合があります。

初期段階では、スケーリングやブラッシング指導など、ほとんど痛みがない診療が行われます。

中等度以上で行うフラップ手術などでは、局所麻酔を使用して手術時の痛みを抑えるよう配慮しております。

また、術後も鎮痛剤を処方しますのでご安心ください。

Q.歯周病治療にはどのくらいの期間が必要ですか?

A.軽度歯周炎なら1〜3ヵ月程度、中等度歯周炎は3〜6ヵ月、重度歯周炎では半年以上かかることがあります。

病状や再生療法の有無によっても前後するため、医師との相談で確認しましょう。

Q.定期検診はどのくらいの頻度で受ければいいですか?

A.当院では、3〜6ヵ月に1回の定期検診およびメンテナンスを推奨しております。

ただし、検査結果で高リスクが示唆された方に関しては、3ヵ月ごとに受診をお願いする場合もあります。

Q.セルフケアだけで歯周病の進行を止められますか?

A.毎日のプラークコントロールは重要ですが、セルフケアでは対応しきれない場合があります。

例えば、歯周ポケット内部の歯石や病的肉芽組織は、セルフケアで除去することが困難です。

そのため、専門医によるスケーリングや必要に応じた外科処置の併用で、歯周病の治療・予防に努めていきましょう。

Q.糖尿病や高血圧があると歯周病にどんな影響がありますか?

A.糖尿病や高血圧の方は、歯周病のリスクが高まりやすい傾向にあります。

糖尿病の方は、高血糖により白血球機能が低下するため、歯肉炎が進行しやすいと言われています。

また、高血圧の方は血管が硬くなり歯肉への血流が悪くなることで、歯周組織の修復力が落ち、歯周病リスクが上昇します。

そのため、歯科医院での治療のみならず、内科での血糖値や血圧のコントロールが、歯周病の重症化を防ぐために非常に重要です。